SANTA MARIA

IN BRERA

Le tavole della cantoria di Zenale, che ornavano l’organo di Santa Maria, costituiscono una preziosa traccia di una vicenda ben più ampia e articolata, che ha portato alla nascita dell’edificio del Palazzo di Brera come lo conosciamo attualmente.

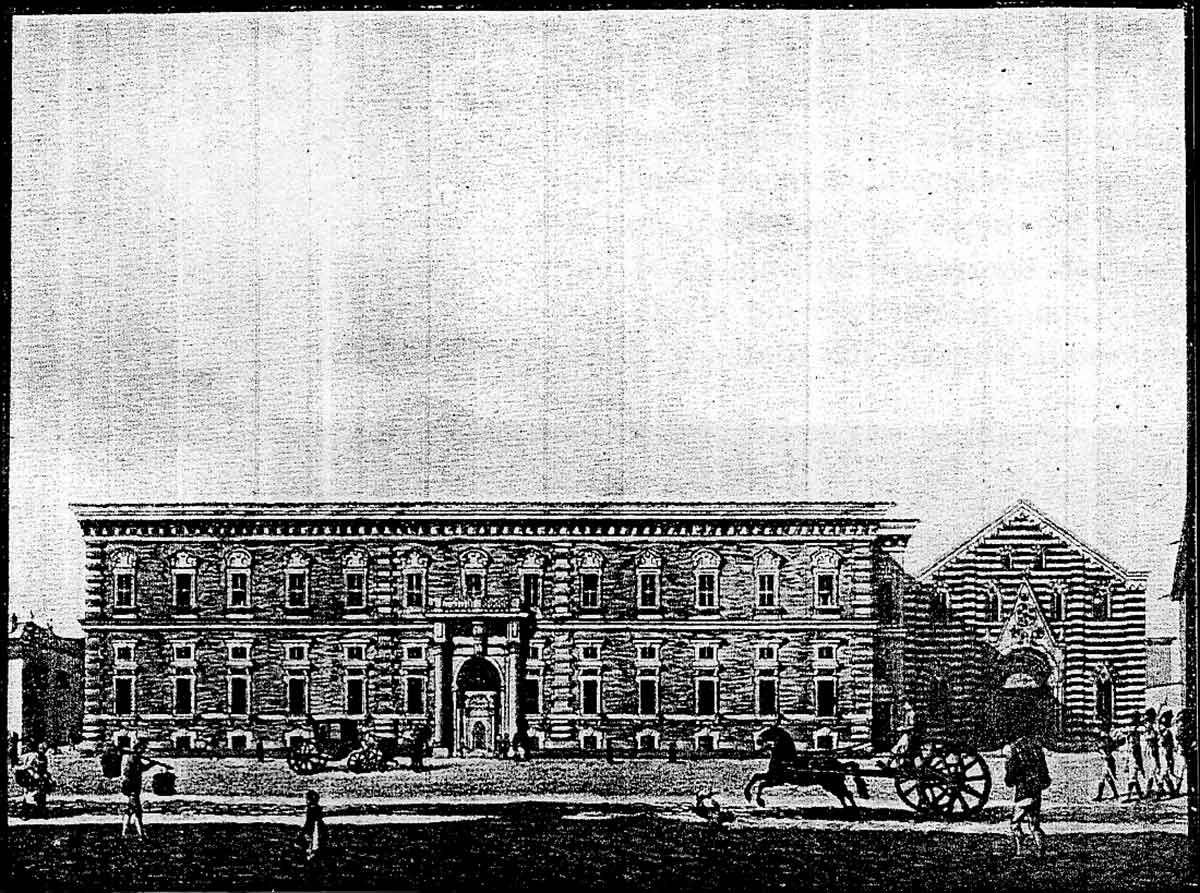

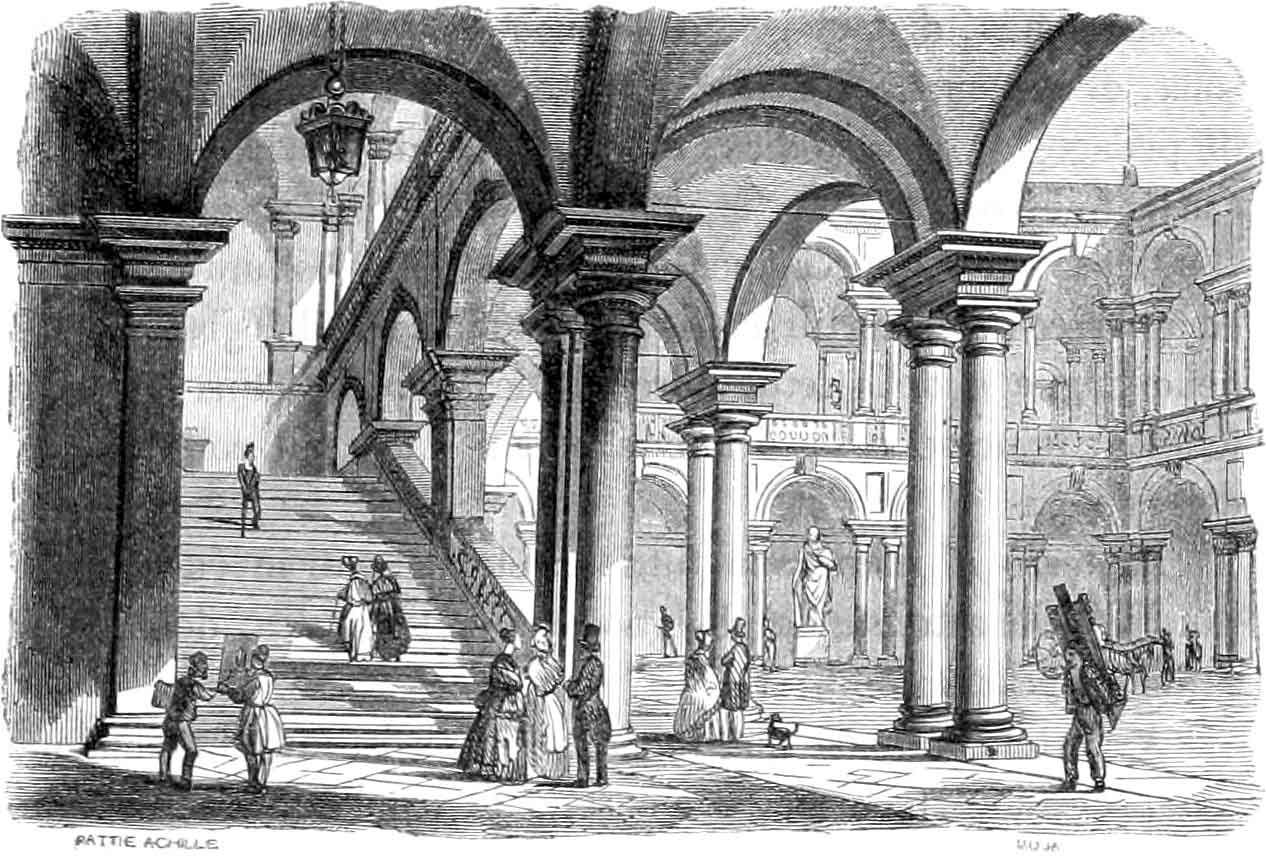

Accingendosi a percorrerne il perimetro, ci si trova di fronte ad un’architettura che sembra parlare un unico linguaggio, espressione del progetto seicentesco di Francesco Maria Richini, ma che è in realtà il risultato di una serie di trasformazioni strutturali susseguitesi nel tempo.

Quali sono le tappe di questo percorso e come le differenti destinazioni d’uso dell’edificio ne hanno plasmato l’identità?

L’eredità degli Umiliati

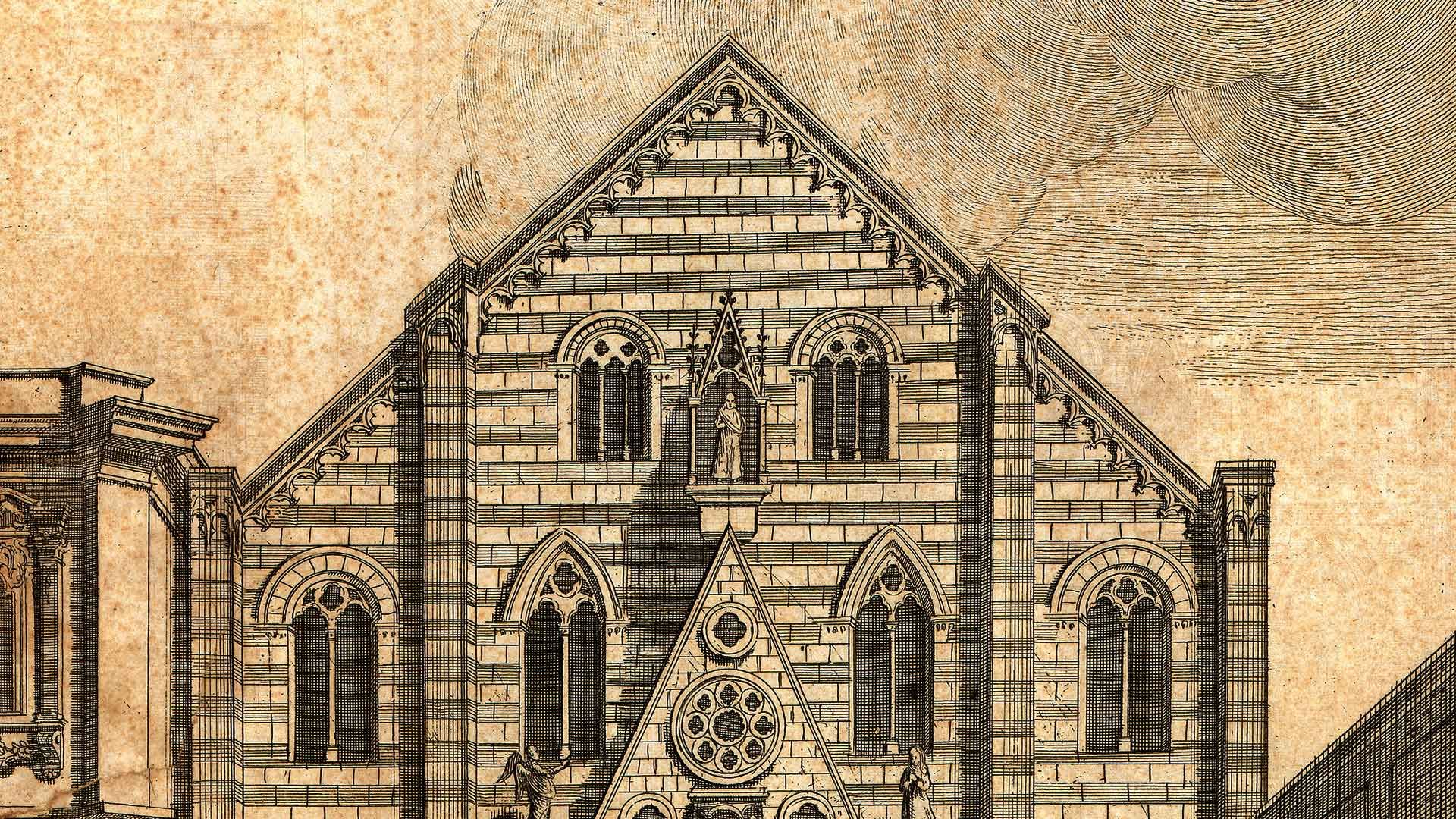

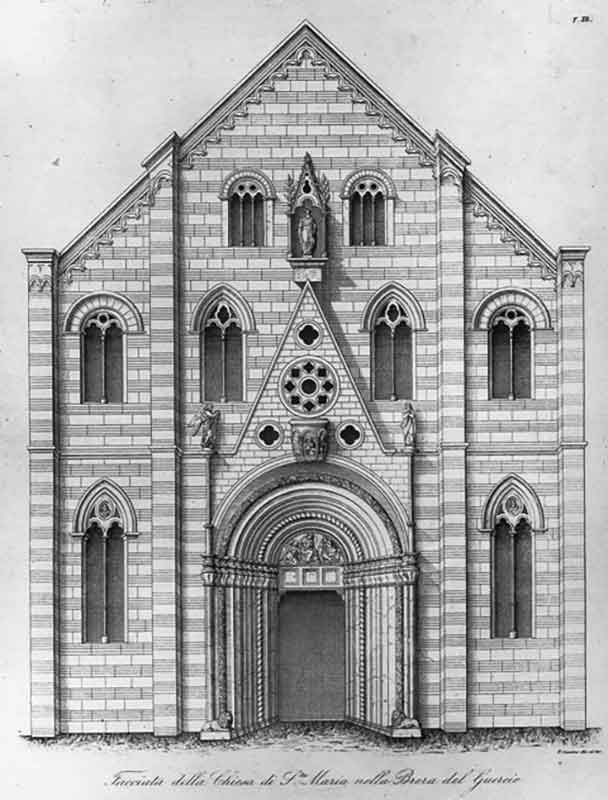

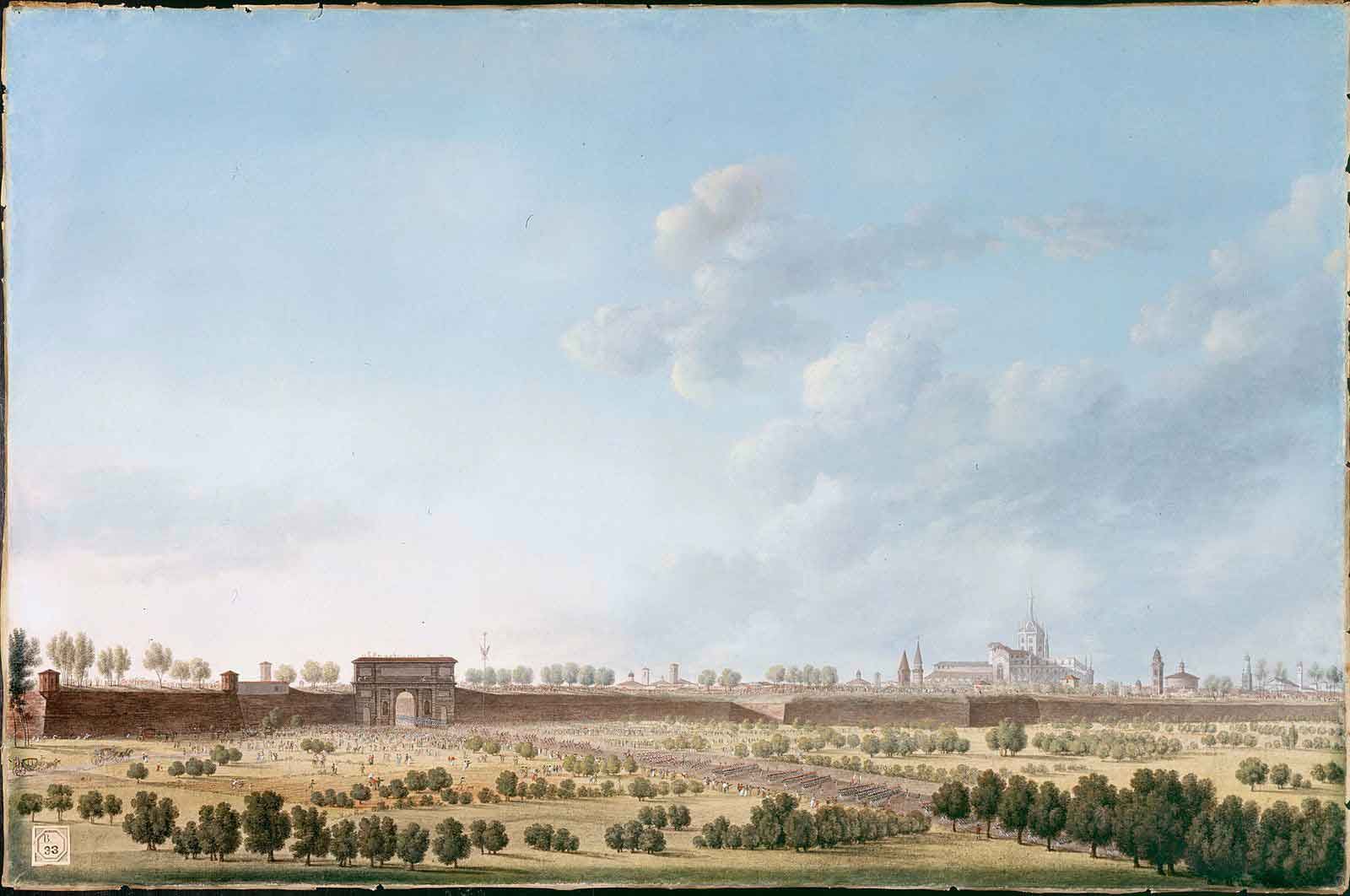

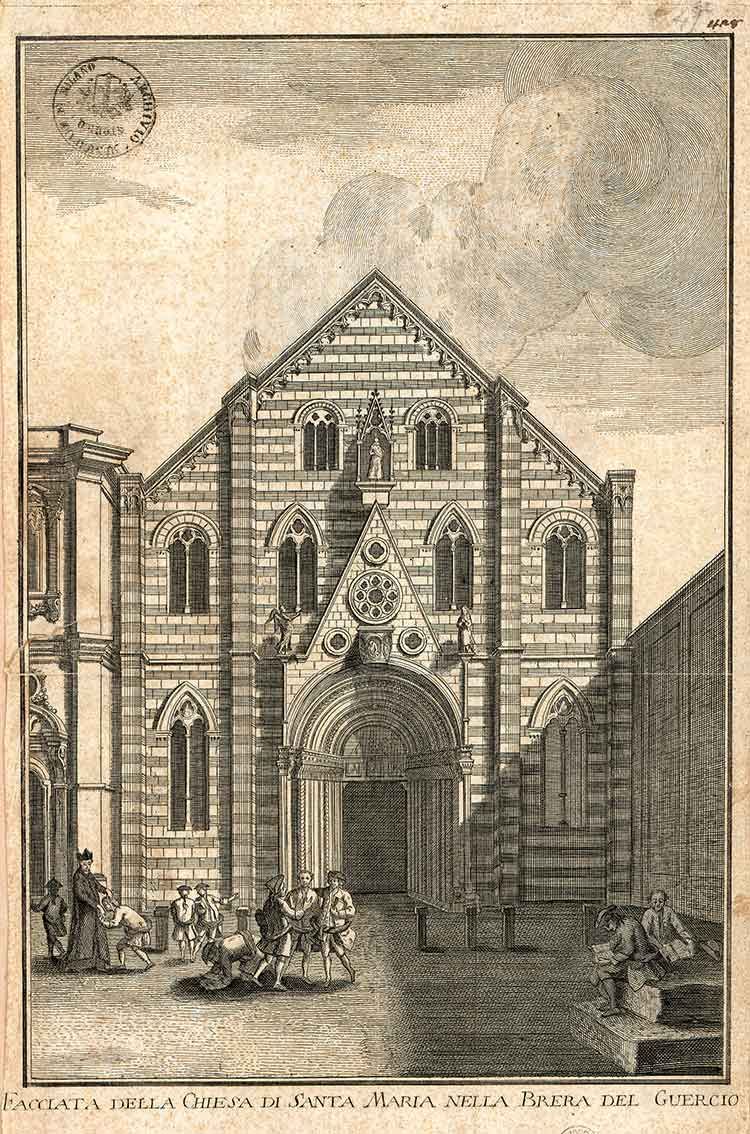

Abbiamo testimonianza del fatto che la facciata della chiesa degli Umiliati, insediatisi a Brera nel XII secolo, si incardinasse in un angolo a sud del palazzo ancora fino agli inizi dell’Ottocento.

Nonostante sia passato di proprietà con la soppressione dell’ordine, prima dei Gesuiti e in un secondo momento del governo austriaco, l’edificio ha mantenuto la sua integrità architettonica e funzionale fino agli inizi del XIX secolo.

Una nuova veste: la Galleria Reale

Nel 1806, la chiesa viene definitivamente sconsacrata e la facciata demolita per lasciare spazio alla futura Galleria Reale, costruita negli anni successivi, secondo il progetto definito tra il 1809 e il 1810 dall’architetto Pietro Gilardoni, per volontà di Napoleone.

Con la Galleria, Napoleone ambisce a creare una realtà moderna e vibrante che esprima la forte volontà di innovazione culturale e urbanistica del nuovo governo, di cui Milano era divenuta capitale.

Pertanto, la riorganizzazione del palazzo di Brera fa parte di un piano che coinvolge l’intera città. È necessaria quindi una cartografia aggiornata di Milano che funga da guida per la nuova pianificazione urbanistica. L’incarico viene così affidato agli Astronomi di Brera nel 1807.

Dalla demolizione della chiesa alle nuove sale

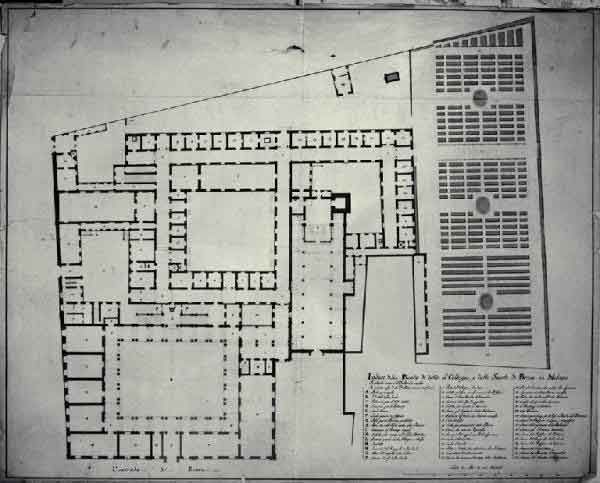

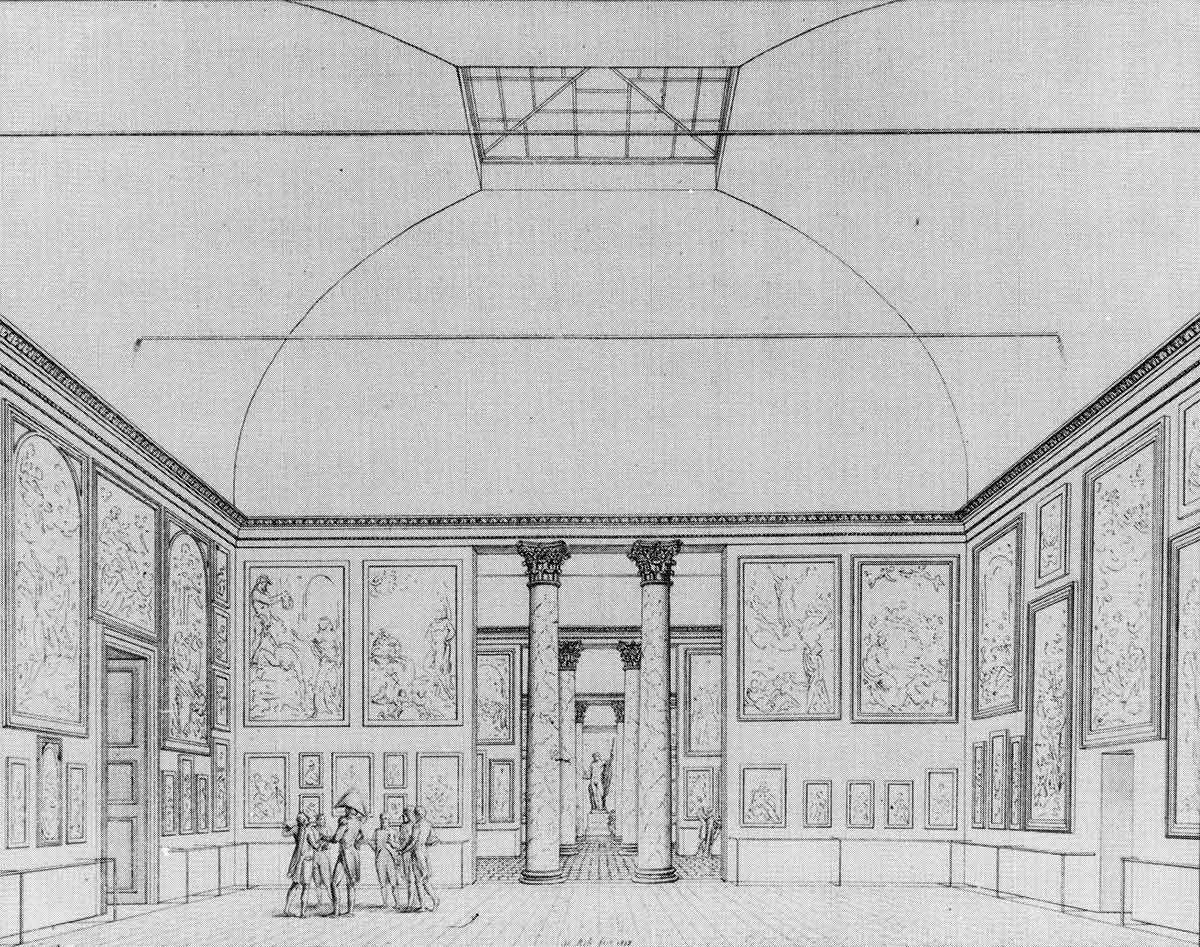

Il progetto, che ridefinisce il complesso braidense quale Palazzo Reale delle Scienze e delle Arti, porta alla realizzazione di quattro grandi saloni e di altre salette, andando ad occupare la parte superiore della chiesa.

I saloni vengono studiati per ospitare le grandi pale e i dipinti provenienti dalle chiese del territorio italiano centro settentrionale; le salette, invece, per dare spazio ad altre collezioni, come autoritratti e calchi in gesso.

La chiesa viene così sezionata in altezza e si smantellano le volte e il tetto a capanna. In questo modo, le sale corrispondono per superficie all’intera pianta della chiesa stessa, accostandosi perfettamente alle aule dell’Accademia del primo piano, già adattate ad uso espositivo.

Per completare il soffitto, si innalzano nuovi muri e vengono realizzate volte a padiglione aperte al centro da lucernari, con il sostegno di tre grandi arconi trasversali e contrafforti rinforzati. Al posto del sagrato, invece, viene configurata una nuova piazza pubblica.

La Galleria viene inaugurata nell’agosto 1809, in occasione del genetliaco dell’imperatore. Tuttavia, l’effettiva apertura avviene l’anno successivo, in quanto si rivela necessario allungare di una campata l’edificio verso la piazza, ricostruendo, nonostante l’opposizione della Commissione d’ornato, un nuovo prospetto della facciata della chiesa, che un’iscrizione incisa sull’architrave del suo portale assegna a Giovanni di Balduccio da Pisa e data al 1347.

Il museo di antiquaria

Cosa ne è stato della parte inferiore della chiesa?

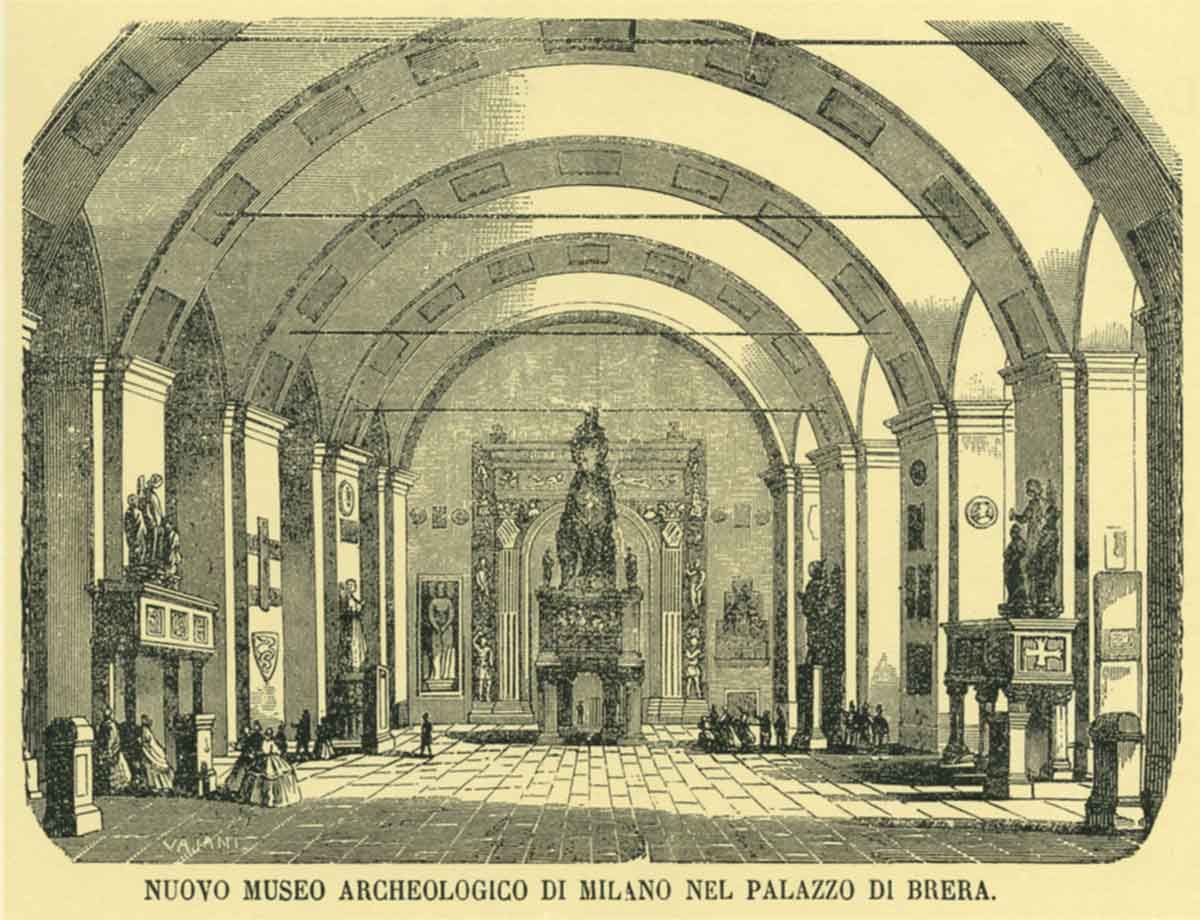

La parte superstite viene destinata dalla Commissione a “Museo di Antiquaria”, poiché la conformazione ad archi e colonne è la più opportuna ad ospitare i frammenti di scultura antica.

Viene allora realizzata una nuova volta di copertura in corrispondenza di quella che era la navata centrale e si irrobustiscono le colonne cilindriche originarie. Tale raffigurazione del Nuovo Museo Archeologico di Milano nel Palazzo di Brera viene pubblicata in “Illustrazione Universale” del 1867.

Dietro lo spazio espositivo si sviluppano la “Grande sala pel deposito di quadri e pel restauro”, il “Magazeno grande per uso dell’Accademia di Belle Arti” e si realizza la Scuola di architettura, mentre l’antica sagrestia viene destinata a Scuola di prospettiva con anticamera.

Infine, la torre campanaria, innestata sull’ultima campata orientale, che originariamente doveva essere demolita, viene mantenuta in uso all’Accademia al piano terra, per poi essere sopraelevata e riadattata per dare stabilità strutturale e divenire la sede dell’Osservatorio Astronomico.

Cosa resta della chiesa oggi?

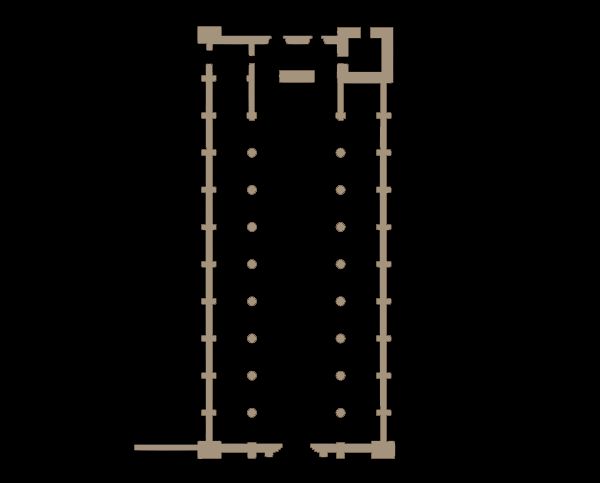

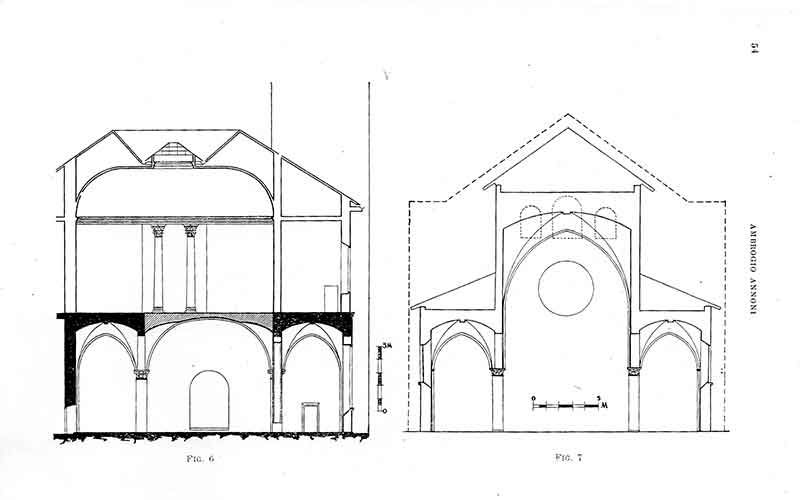

Le profonde trasformazioni ottocentesche della chiesa non impediscono oggi di coglierne gli elementi originari. Rimangono, infatti, tuttora riconoscibili, il fianco meridionale in cotto, dove si possono ammirare la cornice a beccatelli e i nove contrafforti rettangolari rinforzati, alternati a monofore a tutto sesto con ghiere decorate, e un frammento dei marmi bianchi e neri di rivestimento della facciata.

Nella parte inferiore è riconoscibile la suddivisione tra la navata centrale e le due navate laterali, che presentano parte delle originarie volte a crociera e del presbiterio, così come frammenti di vele, basamenti di colonne e capitelli.

Il Novecento di Brera

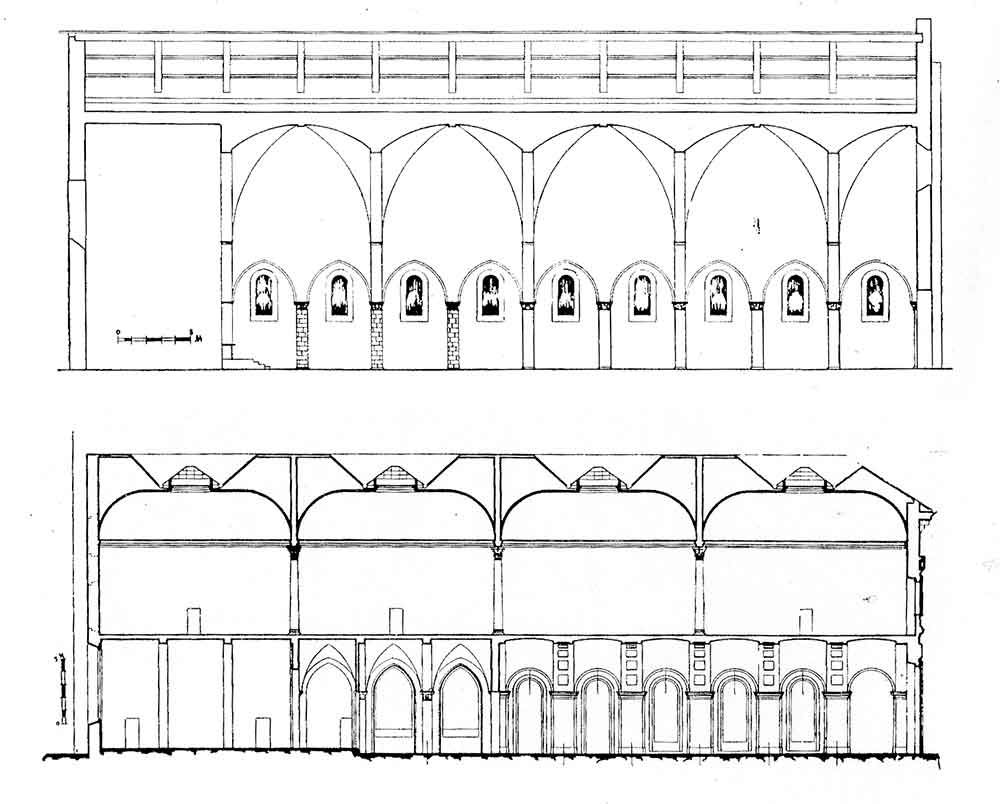

Nel 1939, Ambrogio Annoni, architetto e docente del Politecnico di Milano, dedica alla chiesa lo studio applicativo del suo corso di “Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti”, avanzando un’ipotesi sull’impianto originario.

Si tratta del primo esame storico-artistico dell’edificio attraverso il rilievo delle tracce leggibili. Il documento ha suggerito non solo la conservazione delle parti superstiti, ma anche il recupero filologico della loro leggibilità e, negli anni settanta, la Soprintendenza ai Monumenti ne ha curato il restauro riportando a vista alcune tra quelle che erano state inglobate nelle trasformazioni ottocentesche.

La centralità di Santa Maria

Alla luce del fatto che Santa Maria è il perno fondante dell’intero complesso, ci si è interrogati sulla possibilità di recuperare tale ruolo e come farlo. Sono stati avanzati tentativi di connettere le due metà della chiesa attraverso una comune funzione espositiva.

Nel 2018, nel riallestimento del museo si è scelto di ricollocare parte degli affreschi, provenienti da Santa Maria di Brera, nel corridoio a fianco dei saloni napoleonici, in corrispondenza della navata laterale destra.